|

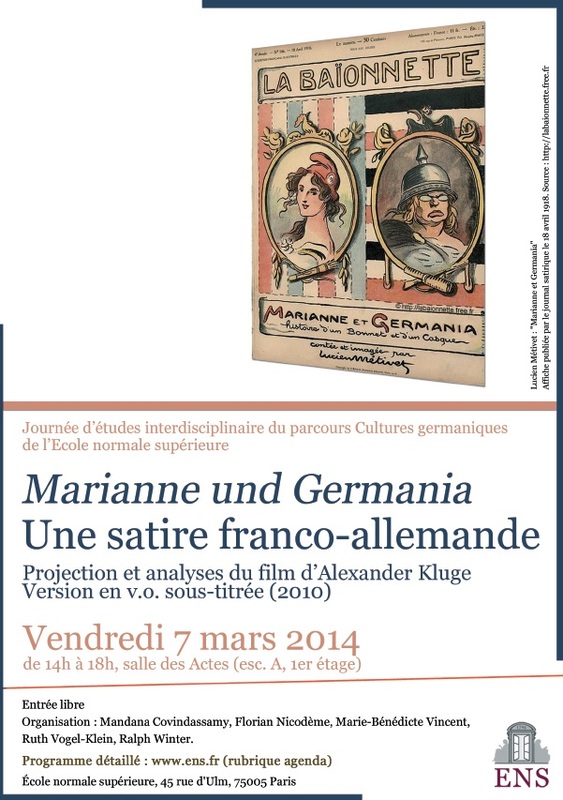

Journée

d’études autour de Marianne &

Germania

Contributions à la journée

d’études

« Marianne & Germania Une satire franco-allemande » École normale supérieure 7 mars 2014 Avant-propos Les articles proposés ici sont le fruit des réflexions développées par des étudiants de l’École normale supérieure lors de la journée d’études interdisciplinaire organisée avec le soutien des départements d’histoire, de littérature et de philosophie le 7 mars 2014. Afin d’inaugurer le nouveau parcours cultures germaniques consacré aux arts, à l’histoire, à la littérature et à la philosophie de langue allemande, nous avions choisi de soumettre comme objet d’étude à nos apprentis chercheurs le film d’Alexander Kluge Marianne & Germania. Trois étudiants en master d’études cinématographiques, d’histoire et de philosophie se sont donc penchés sur le montage qu’Alexander Kluge propose au sujet de la rivalité entre l’Allemagne et la France. Émilie Brusson a posé la question de la place du discours philosophique dans le film ; Maguelone Loublier a exploré la « poétique du fragment » dans sa construction ; enfin, Vincent Dedrie s’est livré à une mise en perspective historique des symboles et caricatures de Marianne et de Germania cités par Alexander Kluge. Le dialogue entre les disciplines devait ainsi répondre au montage de perspectives qui constitue le film : on y découvre des entretiens avec le philosophe Peter Sloterdijk, le cinéaste Jean-Luc Godard, l’écrivain Hans-Magnus Enzensberger ou le mythique cousin d’Astérix, Roland von Stendhal, tandis que la musique, l’opéra ou le théâtre du Grand-Guignol leur font écho. Ce dialogue s’est poursuivi au-delà de nos espérances. Grâce à l’intervention de Vincent Pauval, conférencier invité de la journée, nous avons eu l’honneur et le privilège de recevoir Alexander Kluge. Il a bien voulu prêter une oreille attentive et bienveillante aux analyses des étudiants et prolonger leurs réflexions par ses éclairages. Qu’il en soit ici vivement remercié. Nous sommes aussi très reconnaissants aux interprètes Gabriele Wennemer et Josie Mély d’avoir rendu possible ce dialogue franco-allemand. Enfin, je salue également le travail de mes collègues Florian Nicodème (département de philosophie), Marie-Bénédicte Vincent (département d’histoire), Ruth Vogel-Klein (département littérature et langages) et Ralph Winter (département littérature et langages et ECLA) pour l’organisation de la journée et l’édition des travaux présentés ici. Mandana Covindassamy Département littérature et langages (École normale supérieure)

| |||||||||||||||||||

|

Depuis quelques années déjà, l’œuvre écrite et

audiovisuelle d’Alexander Kluge suscite un regain d’intérêt dans le monde

littéraire et cinématographique francophone. À l’occasion notamment des

publications françaises de son recueil Décembre

(Diaphanes, 2012) et de Onze histoires

pour Gerhard Richter (Fario n°12,

2013), ainsi que de la rétrospective que lui consacre la Cinémathèque française du 24 avril ou 3 juin, quelques chercheurs

reviennent sur diverses facettes d’un des cinéastes, écrivains et sociologues

allemands les plus prolifiques de ces soixante dernières années, auquel l’ULg

consacrera un colloque international en décembre.

Lien: http://culture.ulg.ac.be |

|

Cortex et col du fémur

Violence de la contexture chez Alexander Kluge par Herbert Holl Lien: http://www.tk-21.com |

|

La libellule comme projectile au futur antérieur d’Alexander Kluge

par Herbert Holl Un « proto-cratère » s’était creusé à quelques mètres de l’enfant Alexander âgé de treize ans lorsqu’une bombe explosa lors des vingt minutes de l’assaut aérien contre Halberstadt le 8 avril 1945. À l’encontre des « dissonances cognitives » entre les contextures émotionnelles et logiques que ce cratère originel engendra, seules des « formes alternatives de curiosité », peuvent encore être invoquées1. L’absence d’issue qui mit au défi la confiance originelle provoqua une inversion de polarité de ses facultés perceptives, de l’attention première à l’exploration, à la lecture du texte.. Lien: http://variations.revues.org |

|

Le tiers inclus

par Herbert Holl Un questionnement philosophique à partir de quelques œuvres d’art contemporain et d’un tableau de Meese en particulier, à la lumière de la question de la trinité... Lien : http://www.tk-21.com + http://www.tk-21.com/Unter-drei-Augen-Sous-un-triple |

|

L’antique, l’authentique : Alexander Kluge ou les métamorphoses d’Hermès À propos de Nachrichten aus der ideologischen Antike : Marx – Eisenstein – das Kapital par Tobias V. Powald À chaque époque son idéologie, sa « fausse conscience nécessaire » comme la définissait Karl Marx. Cela est vrai tant pour l’Europe moderne issue de la Révolution française que ce l’avait été pour l’antiquité, où, ne serait-ce qu’à travers l’imitation de modèles antérieurs ou dans son dessein d’exprimer une totalité, l’idéologie se révèle comme n’étant rien moins que synonyme de rapport au monde, c’est-à-dire de sens à proprement parler. Le récent « film » d’Alexander Kluge, Nachrichten aus der ideologischen Antike: Marx Eisenstein das Kapital, ne cherche ni à célébrer ni à ressusciter Karl Marx dans l’optique d’un nième bréviaire marxiste. C’est comme si ce dernier jugeait l’art grec définitivement passé, sans toutefois le considérer comme dépassé, y voyant plutôt le témoignage d’« enfants normaux » susceptibles de servir de modèles à l’univers moderne, qu’il conviendrait de nos jours de le considérer à son tour, avec Eisenstein, comme représentant de l’« antiquité idéologique ». Sous tel rapport, admettre que les notions de l’analyse marxienne ne sont nullement obsolètes ne procède pas uniquement d’admiration utile. Plus qu’une solution simplement esthétique, la lecture du Capital avec le regard d’Ovide, auteur des Métamorphoses, permet un maniement non dogmatique de l'idéologie. Lien : http://germanica.revues.org |

|

La Chronique des sentiments de Alexander Kluge : l’héritage des Essais de Michel de Montaigne après Auschwitz et Stalingrad

par Tobias V. Powald Lire Montaigne après l’ « heure zéro » (« Stunde Null ») peut sembler dérisoire, Stalingrad mais surtout Auschwitz ayant définitivement remis en cause les méthodes classiques de représentation et consacré la faillite d’une idée traditionnelle de l’humanisme. L’expérience humaine, dont Montaigne fit jadis la matière de son livre, y a perdu de son crédit pour n’avoir su prévenir les catastrophes que furent le Jeudi noir et les deux guerres mondiales. Contre ce que Hannah Arendt appellera « la banalité du mal » Kluge s’en remet à son tour à l’expérience dont, en « chroniqueur des sentiments », il tient registre afin de mieux en éprouver les valeurs dans l’optique de l’avenir. Lien : http://trans.revues.org/197 |