La veille de la nuit de Walpurgis

|

1. Brutalité en pierre (Brutalität in Stein) (1961).

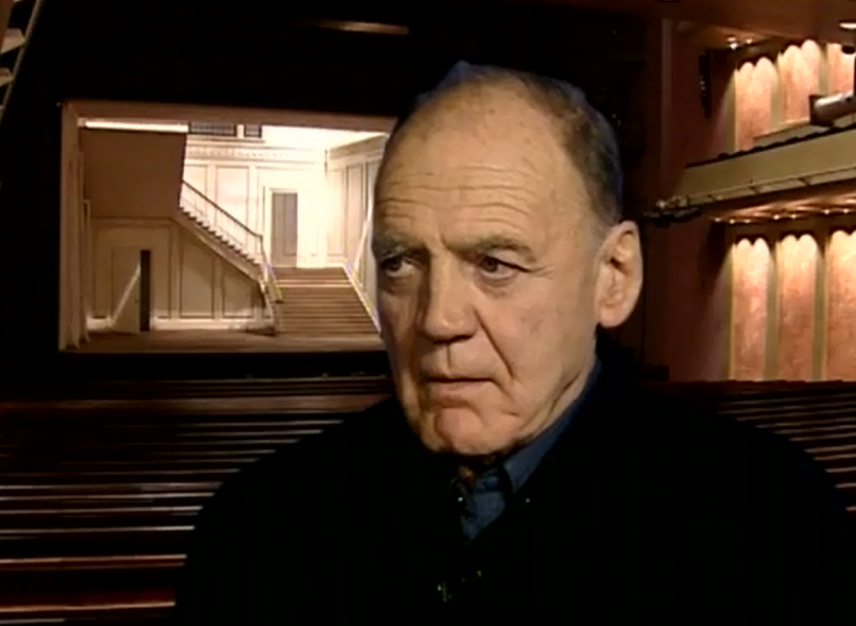

12min. Réalisation : Alexander Kluge, Peter Schamoni Un film sur les ruines des installations naguère destinées à recevoir les Congrès du parti national-socialiste à Nuremberg. Premier film réalisé par Kluge, en coopération avec Peter Schamoni. 2. Le jour où Hitler se suicida (Der 30. April 1945: Der Tag, an dem Hitler sich erschoss) 21 études portant sur cette dernière journée de travail pendant le Troisième Reich. Le lundi 30 avril, ceux qui le pouvaient, cherchaient à se constituer prisonnier auprès des forces occidentales. De ce même jour date l’intégration à l’Ouest des Allemands, qui en perçurent ensuite les retombées lors du miracle économique. 1. Le jour où débuta l’intégration à l’Ouest. 2. La dernière unité blindée encore au complet du Troisième Reich. 3. Drapeaux blancs. 4. La guerre est finie. Le soir, soupe de pommes de terre. Avec Bernhard R. Kroener. 5. Une journée qui a fait Histoire. Avec Helge Schneider. Entre chanson à succès et Bruckner. 6. Direction la forteresse alpine. La ville fortifiée de La Rochelle. Avec le lieutenant-colonel Dr. John Zimmermann. 7. La place forte de Landsberg en 1945. 8. Le sténographe du Führer. 9. Terminus pour Hitler. Réalité et légende sur le bunker du Führer. 10. La préséance de l’art sur la détresse. 11. Extraits du testament d’Hitler lus par Bruno Ganz. 12. L’incinération d’Hitler. Avec le docteur Mark Benecke. 13. Comment jouer le personnage d’Hitler ? Avec Martin Wuttke. 14. Comment jouer la chute d’Hitler ? Avec Bruno Ganz. 15. Munich, le 30 avril 1945. 16. Des prisonniers G.I. dans les marches de la mort. Avec Roger Cohen du New York Times. 17. La jonction des forces alliées et de l’Armée Rouge sur l’Elbe. 18. Rhodes toujours aux mains des Allemands. 19. Le jardinier de Nuremberg. 20. Le dernier déploiement depuis la Hexentanzplatz. La nuit de Walpurgis de 1945. 21. L’art et le bâtiment. Les ornements d’après la Loi sur les ruines du Reich de 1938. 3. "J'étais le garde du corps d'Hitler". (24 min) Sujet : Le colonel de SS Manfred Pichota rend compte de la protection rapprochée d’Hitler et de la vraie fin de ce dernier, laquelle ne correspond pas à la version que les historiens en donnent. Avec Peter Berling. |

_____________EXTRA:

Quel supplément d’expérience tirer du refuge alpin pour la France ?

Verglas de bon matin sur toutes les routes d’accès aux Alpes. Avec deux de ses compagnies de chasseurs alpins le colonel Rittmeyer quitta les casernes de Mittenwald pour Seefeld. Son intention était de « boucher » selon toutes les règles de l’art les cols donnant sur Seefeld et Innsbruck. La manière dont il s’y prit ne pouvait déjà plus passer pour un acte guerrier. Il s’agissait d’un projet de « communication vers le haut ». Après une marche éprouvante il fit prendre position aux deux compagnies sur les pentes qui dominaient la route et où les soldats étaient à l’abri d’un contournement.

Il retourna quant à lui à la caserne de Mittenwald, car il disposait là de transmissions qui pouvaient être reçues par l’ennemi. Depuis quelques jours déjà il se chamaillait avec des officiers de l’état-major français, qu’il connaissait déjà, pour certains d’entre eux, depuis l’époque de l’occupation allemande en France et dont il s’était procuré les coordonnées par l’intermédiaire d’une employée de mairie à Lindau. Dès la prise de cette ville, les officiers avaient déposé leur annuaire téléphonique (avec noms, rangs et affectation) auprès de la centrale allemande. Ils tenaient à être joignables rapidement.

Pendant l’occupation, le colonel allemand avait appris à skier et à se battre en montagne à son collègue français. Sa recherche d’un contact le 30 avril fût couronnée de succès. Dès le mois de juin, sans jamais être fait prisonnier de guerre, il fut investi d’une mission spéciale, et réintégra ses anciens cantonnements à Grenoble. Dans un certain sens, c’est ici que l’Europe est née. Il enseigna aux recrues françaises des corps de chasseurs alpins de France « comment mener la guerre en montagne à un niveau avancé ». Pour cela, son équipe avait réuni à Mittenwald toute l’expérience accumulée sur le terrain d’exercices et de combats norvégien, pendant la campagne du Caucase, sur le front de Murmansk (sans reliefs élevés particuliers, mais en terrain très inhospitalier). À cela s’ajoutaient les leçons que l’on avait pu tirer par des exercices effectués dans le Karwendel. C’était là la guerre des Alpes en plus perfectionné. Les collègues et colonels français auraient bien aimé occuper une position plus avantageuse dans ce domaine par rapport aux Britanniques et Américains totalement ignorants en matière de combats montagnards et, pour ce, ils n’auraient jamais donné assez cher pour obtenir la coopération du colonel Rittmeyer.

Quel supplément d’expérience tirer du refuge alpin pour la France ?

Verglas de bon matin sur toutes les routes d’accès aux Alpes. Avec deux de ses compagnies de chasseurs alpins le colonel Rittmeyer quitta les casernes de Mittenwald pour Seefeld. Son intention était de « boucher » selon toutes les règles de l’art les cols donnant sur Seefeld et Innsbruck. La manière dont il s’y prit ne pouvait déjà plus passer pour un acte guerrier. Il s’agissait d’un projet de « communication vers le haut ». Après une marche éprouvante il fit prendre position aux deux compagnies sur les pentes qui dominaient la route et où les soldats étaient à l’abri d’un contournement.

Il retourna quant à lui à la caserne de Mittenwald, car il disposait là de transmissions qui pouvaient être reçues par l’ennemi. Depuis quelques jours déjà il se chamaillait avec des officiers de l’état-major français, qu’il connaissait déjà, pour certains d’entre eux, depuis l’époque de l’occupation allemande en France et dont il s’était procuré les coordonnées par l’intermédiaire d’une employée de mairie à Lindau. Dès la prise de cette ville, les officiers avaient déposé leur annuaire téléphonique (avec noms, rangs et affectation) auprès de la centrale allemande. Ils tenaient à être joignables rapidement.

Pendant l’occupation, le colonel allemand avait appris à skier et à se battre en montagne à son collègue français. Sa recherche d’un contact le 30 avril fût couronnée de succès. Dès le mois de juin, sans jamais être fait prisonnier de guerre, il fut investi d’une mission spéciale, et réintégra ses anciens cantonnements à Grenoble. Dans un certain sens, c’est ici que l’Europe est née. Il enseigna aux recrues françaises des corps de chasseurs alpins de France « comment mener la guerre en montagne à un niveau avancé ». Pour cela, son équipe avait réuni à Mittenwald toute l’expérience accumulée sur le terrain d’exercices et de combats norvégien, pendant la campagne du Caucase, sur le front de Murmansk (sans reliefs élevés particuliers, mais en terrain très inhospitalier). À cela s’ajoutaient les leçons que l’on avait pu tirer par des exercices effectués dans le Karwendel. C’était là la guerre des Alpes en plus perfectionné. Les collègues et colonels français auraient bien aimé occuper une position plus avantageuse dans ce domaine par rapport aux Britanniques et Américains totalement ignorants en matière de combats montagnards et, pour ce, ils n’auraient jamais donné assez cher pour obtenir la coopération du colonel Rittmeyer.